EL TANGO

PATAGONÉS

"Ese moreno poeta

que tanta fama le dan

díganle queSantillán

a ningún negro respeta".

-Desafío enviado por Santillán a

Gabino... así le fue después.

Texto y fotos: Luis Blaugen Ballin

Aparece

publicado, por primera vez en más de un siglo, un tango negro del mentado

payador Gabino Ezeiza, con su correspondiente partitura y trasfondo documentario.

El origen negro pudo haber venido de varias vertientes, si no de todas un poco:

de la habanera misma, del elemento negro latente en el tango andaluz (al que le

venía de la antedicha), o de los propios negros porteños. Siempre refiriéndome

a la célula basal, la primal, corchea con puntillo, semi, dos corcheas. Muchas

gracias a todos quienes hicieron posible este laburo hecho a pulmón.

Gabino Jacinto Ezeiza, apodado "El negro Ezeiza" 19-2-1858/12-10-1916)

EL TANGO

PATAGONÉS

[1]

, tango primitivo, en modo menor

(igual que Baile en lo de Tranqueli), tiene el estilo de la época preguardista

(anterior a La Guardia Vieja), período formativo del tango, de los pre o

prototangos (entendiendo por tango a los de la Guardia Vieja, aunque esto es un

tanto capcioso, pues el tango primigenio es éste, el de Gabino, y a los otros

–los de la Guardia Vieja- podríamos agregarles el epíteto de "criollos"). Se

les aludió en sus inicios, a mediados de s. XIX, a las obras precursoras de

este género, las cuales eran percusivas y cantadas, como tangó, tango

congo-angoleño o tango negro, y los afro lo bailaban en pareja separada; luego,

les sucedió una etapa de transición, donde las composiciones que se encuadraban

dentro de la especie pasaron a llamarse tango o milonga, pues en esa época

tango y milonga

se confundían, y hasta

hubo piezas citadas como tango-milonga o milonga tangueada, si bien tango y

milonga son dos cosas distintas y los payadores bien lo saben: el tango tiene

esta rítmica, sobre determinados pies que luego se analizarán, mientras que

milonga hay dos subespecies: la corralera, que es negra, está en modo M y su

célula rítmica imita al galope del caballo, y la pampeana o surera, en modo m,

cuya célula está en 3+3+2 (el ritmo de tango con una ligadura en el medio) y es

más gaucha. Prosigo: con el tiempo se le irá puliendo la rusticidad que todo

género popular alberga en su génesis, agregándole instrumentos melódicos y

armónicos, la percusión va quedando rezagada e inclusive en desuso. Y se lo va

arreglando, aderezándolo con elementos de la música académica. Todo esto se da

progresivamente, interviniéndolo tanto músicos negros populares como

académicos, y también criollos blancos. Arribamos a un tango de carácter

satírico, que se acriolla o criolliza (no sé qué verbo suena más lindo),

desembocando en la etapa de la Guardia Vieja, que se nutre también de la música

europea, si bien la célula rítmica del tango primal aún no se ha perdido (esto

va a suceder con el tango-canción, retornando luego con la milonga porteña y

más aún, con la milonga-candombe, en 1940), pues subsiste en el bajo de todas

las obras.

Lo que sucedió es fácil de entender:

cambió la composición étnica de la sociedad, el entorno social donde se había

gestado esa música ya era otro. Y por consiguiente hubo de cambiar también la

música, tiñéndosela de elementos aportantes de este nuevo entramado.

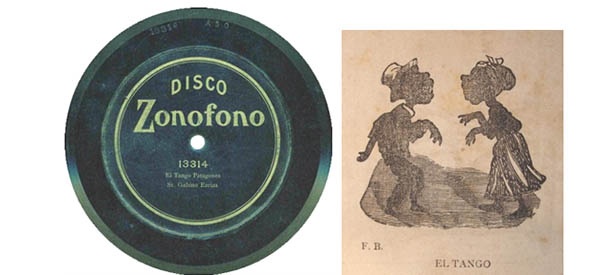

Izquierda: El tango Patagones: El disco que Héctor Lorenzo Lucci me permitiera grabar muy gentilmente para poder dárselo expresamente a los afroargentinos y especialmente a los familiares de Gabino. Oportunamente, se lo pasé a Claudio Ezeiza, su nieto, primero, a los demás descendientes luego y al Museo Histórico Regional "Emma Nozzi" de Carmen de Patagones. Derecha:"El Tango", xilografía publicada en La Ilustración Argentina, 30 de noviembre de 1882. Fuente: Ricardo E. Rodríguez Molas. El tango afroargentino era "suelto". Hasta fines de 1918, aproximadamente, el tango se bailó separado, lo que permitía hacer figuras; luego viene el tango pegado, "antes no".

no se había instaurado como sinónimo del

estilo. Es una pieza literalmente sin gran medida de influencia italiana o

española, aún. Las conjeturas acá son dejadas de lado para exhibir esta

realidad (no opinión) de cómo sonaba el tango a fines de s. XIX.

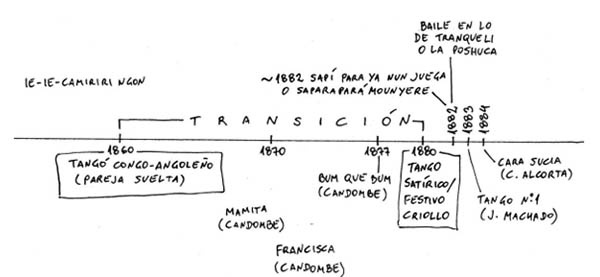

Cronología.Ie-ie-camiriri ngon es un candombe o canto africano de principios de s. XIX o contemporáneo a la esclavitud, en alguna lengua africana, popular entre los negros de la Buenos Aires de esa época. Saparaparámouyere ya es un tango negro.

Aquí va la letra que levanta Horvath:

|

Bailemos tango, la amita quiere,

Quién sabe el amo va a protestá

Porque el negrito bailá no puede

Como el amita sabe bailá.

Primero el cuerpo lo sandunguea, Después la

pierna levanta así, Como los sauces zangolotea.

Quiere la amita enseñarme a mí.

|

Y así a los cueros me hace cosquillas,

¡Ay! No me toques va a desmayá, El Río Negro

junto a la orilla En estos días de carnavá.

Yo no la miro, ni ofrezco escoba, Que tanta

tengo para vendé,

Porque el amito me da una soba, Si con la amita

me llega a ver.

|

Ricardo Horvath (2006) publica la letra en la pág.

32 de su libro, a la que le hice las siguientes correcciones: "Mientras el amo"

por "Quién sabe el amo", "Neglito" por "Negrito", "Gracias, no puedo" en la 3ª

cuarteta por "Y así a los cueros", y, en la misma estrofa, "El grito negro" por

"El Río Negro".

Transcripción efectuada especialmente

para la presente obra por Joaquín Dufour. Es la primera vez que se publica la

partitura de este tango grabado hace más de un siglo, y, hasta donde tenga yo

noticia, es la primera vez que se publica un tango de Gabino en toda la

Historia y, desde ya, un tango hecho por un afroargentino con esa impronta.

"La presencia del pie

"semicorchea-corchea-semi" que tantas veces ha sido llamado "pie de música

negra", se halla siempre presente en la música que practican los negros en

América". Ayestarán, Lauro. "La música en el Uruguay", volumen I (único

publicado), SODRE, Montevideo, 1953. P. 89. En el rasguido doble o sobrepaso,

por ejemplo, que tiene elementos comunes a la milonga y al fado, también

encontramos esta célula, y en la habanera, desde ya. También se le llama "pie

de milonga". Asimismo aparece en los candombes porteños y en composiciones de

la música ciudadana como Pena mulata, Azabache o Negra María.

También podemos

observar, que presenta ciertas analogías con El schicoba (José María Palazuelos

Germán Mac Kay, 1867), obra inspirada en los tangos de los negros de segunda

mitad de s. XIX.

La africanidad

en el ritmo del acompañamiento es insoslayable.

Presenta un solo tema, dos compases cada

verso, cuartetas decasílabas rima abab. Melodía básica, pues hay una variación

melódica en la anteúltima estrofa que aquí no se trascribe.

Dada la tonalidad (Gm), es factible que

la obra realmente haya estado en Am y que fuera grabada a 8 rpm más (86) y al

reproducirla a menor velocidad (78), esa ralentización haga que descienda un

tono exacto. Si bien esto no era lo común y sí lo era grabar a menos rpm, es

una hipótesis.

Disco Zonófono 13 481 de una sola cara, matriz A89, esta vez con acompañamiento de piano.

GABINO

EN CARMEN DE PATAGONES

La notoria presencia en Patagones de los

hoy llamados "afrodescendientes" hacia el fin del Siglo 19 y comienzo del 20

seguramente motivó su llegada a esa población.

En 1904 o anteriormente, presuponemos, haya

arribado a Patagones en alguna de las galeras del mallorquín Marcos Mora, que

unía Bahía Blanca con ese poblado (con postas entremedio) y que también cumplía

servicios de mensajería desde 1885.

En la línea de galeras Mora del trayecto "Guardia

Mitre-Conesa", la mayoría de los mayorales y postillones (cuarteadores) eran

negros; Cirilo Crespo, guardiamitrense, descendiente de los negros heroicos

defensores en la gesta de 1827 y violinista, supo ocupar un puesto de cochero

en estas carretas. Bustos, Jorge A., compilador. Voces del Norte de la

Patagonia (1860-1950). Testimonios registrados por Emma Nozzi. El Camarote

Ediciones, Banco Provincia de Buenos Aires. 2012. P. 161.

Hubo un recordado cuarteador muy diestro, el negro

Benito (según testimonio de Eduarda Elfi Olivera de Acejo a Emma Nozzi).

P. 162, Op. Cit.

Galera de Mora a orillas del Colorado, 1894. Gentileza MAHBB (Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca). Prof. Pablo de Beistegui-Prensa y Relaciones Públicas. La galera llamada La Argentina del Sud conectó desde el año 1885 Patagones con Bahía Blanca.

Breve

reseña acerca de la población afro de Patagones.

Los rastros inaugurales de la presencia de

población afro en la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires (Carmen

de Patagones), al norte de la Patagonia y colindante con Río Negro, nos remontan

a finales del s. XVIII y a los albores del siguiente. Los primeros que

arribaron a la Patagonia lo hicieron el 7 de enero de 1779, en la expedición de

Juan de la Piedra; eran un total de 16 africanos esclavizados que llegaron al

puerto de San José.

El 22 de abril de 1779, Francisco de Biedma y

Narváez junto al marino y explorador Basilio Villarino, fundan en la margen

izquierda (o Sur) del río Negro el fuerte Mercedes de Patagones (debido a

iniciativas borbónicas), que por causa de una crecida del afluente en ese junio

obliga a trasladarlo a la barda Norte del río (o margen derecha) y renombrarlo

como fuerte de Nuestra. Sra. Del Carmen

en la Costa Patagónica, nombre primigenio de Carmen de Patagones, en aquel

entonces última posición del sur bonaerense.

Los Afrotehuelches

Hubo un Barrio del Sur de la ciudad, el "barrio de

los negros", donde se tocaba el tambor, y que contó con una reina de renombre:

Máxima Parra, entre los "reyes de las naciones". Los "sitios" candomberos

comenzaron a languidecer a fines de s. XIX. Este barrio existió desde la época

de la esclavitud, y allí continuaron luego de libertos.

No obstante, a principios de s. XX, en la

localidad de Guardia Mitre, depto. Adolfo Alsina (del cual Viedma es su

cabecera), Río Negro, más precisamente en el Barrio de la Loma, aún subsistía

un corso con personajes afro en los carnavales.

Don Felipe La Patria fue Rey de los candombes; Doña Carmen Crespo (mujer de

Adolfo Crespo) era la presidenta. Felipe tocaba el tambor grande y Leonardo

Crespo (quien trasmitiera el candombe "Diote con asunda" a Francisco Pita) el

chico.

Zacarías Herrero (n. 6-11-1845), alias "el gaucho patagonés", fue un

popular payador afro de Carmen de Patagones. Era hijo de un combatiente de la

heroica acción en Cerro de la Caballada, el 7 de marzo de 1827. Trabó amistad

con Gabino Ezeiza, cuando éste visitara Carmen de Patagones. (Pita, Francisco.

P. 166).

El Barrio

del tambor de Carmen de Patagones.

Está en el casco histórico de la ciudad. Lo

integraron, en su mayoría, individuos provenientes de la nación Congo

(Ba-Kongos). Allí pueden observarse los famosos piletones, pozos o "cacimbas"

de las lavanderas en las costas del río. Este barrio se formó, conjuntamente

con el del otro lado del afluente, a fines de s. XIX. Tanto el Barrio negro,

así como los piletones y vestigios de la cultura africana en Carmen de

Patagones, han sido declarados de interés histórico por ordenanza municipal 216

(16-04-2008).

Y, finalmente, si alguien me pregunta si el tango,

entendiendo por ello a lo que tocaba Gardel, a lo que tocaban las orquestas del

’40, etc., si ese estilo de tango es negro, respondo que no, aunque a rigor

tampoco es ése el tango basal... pero si me preguntan sobre su origen, que luego

decantara en la Guardia Vieja, le respondo: "creemos" que sí.

"Ninguna prueba ha sido exigida o traída a

colación para demostrar la influencia de Europa en la cultura americana. Muchas

pruebas se exigen para demostrar las influencias de los indios en dicha cultura

americana. Muchísimas en forma molesta o exagerada, para demostrar la

influencia africana". Ayestarán, Lauro, 1966.

Museo de arte popular José Hernández, Av. Libertador 2373. Día del Payador, 30-07-2016. Alcira R. Ezeiza (nieta de Gabino), el autor de esta nota, Natalia Álvarez (hija de Alcira) y Claudio Ezeiza (hermano de Alcira). Ningún rulo es gratis... Detrás de cada afroargentino yace una historia de dolor de algún bisabuelo o tatarabuelo.